特典の受け取りありがとうございます。

この記事では、身体に悩みを持ったクライアントさんを具体的にどのようにしてサポートしていくかという「クライアントサポート」について詳しく解説します。

・オンラインでどんな流れで指導すればいいのか?

・食事メニューやトレーニングメニューはどのようにして作るのか?

・コーチングの要素をどのように取り入れるのか?

こんな疑問を持っている方は、この記事を読むことで解決できます。

COMPASSメソッドの全体像

オンラインボディメイク指導の手法については千差万別ですが、今回は「ボディメイク×コーチング×オンライン」の”COMPASSメソッド”について、やり方を詳しく解説していきます。

COMPASSとは、オンライン完結型のボディメイクコーチ養成スクールです。

「ボディメイク×コーチング×オンライン」という独自の手法や、サービスの設計方法から、集客・セールス・価値提供・仕組み化が学べる、国内で唯一のスクールです。

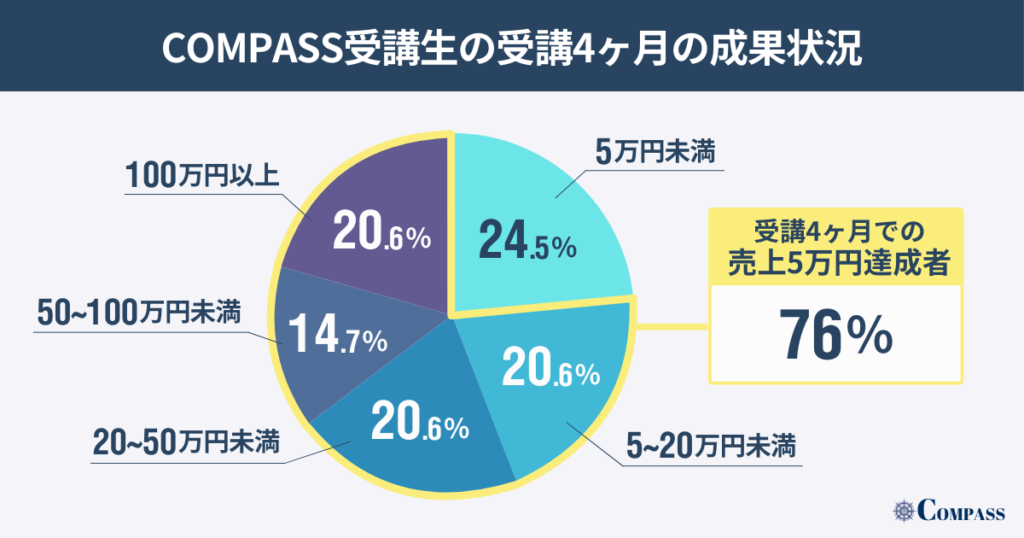

COMPASS受講生の76.5%が5万円の収益化を達成し、累計売上100万円以上の達成者も数多く輩出しています。

そんなCOMPASSで教えている、COMPASSメソッドの全体像や具体的な内容をこの記事では特別に、惜しむことなく公開していきます。

まず、クライアントサポートの全体像ですが、以下の流れで進めていきます。

| # | 実施項目 | 詳細 |

|---|---|---|

| STEP1 | 初回Zoomセッション | クライアントにオンラインコーチングの進め方や 事前ワークの説明を実施 |

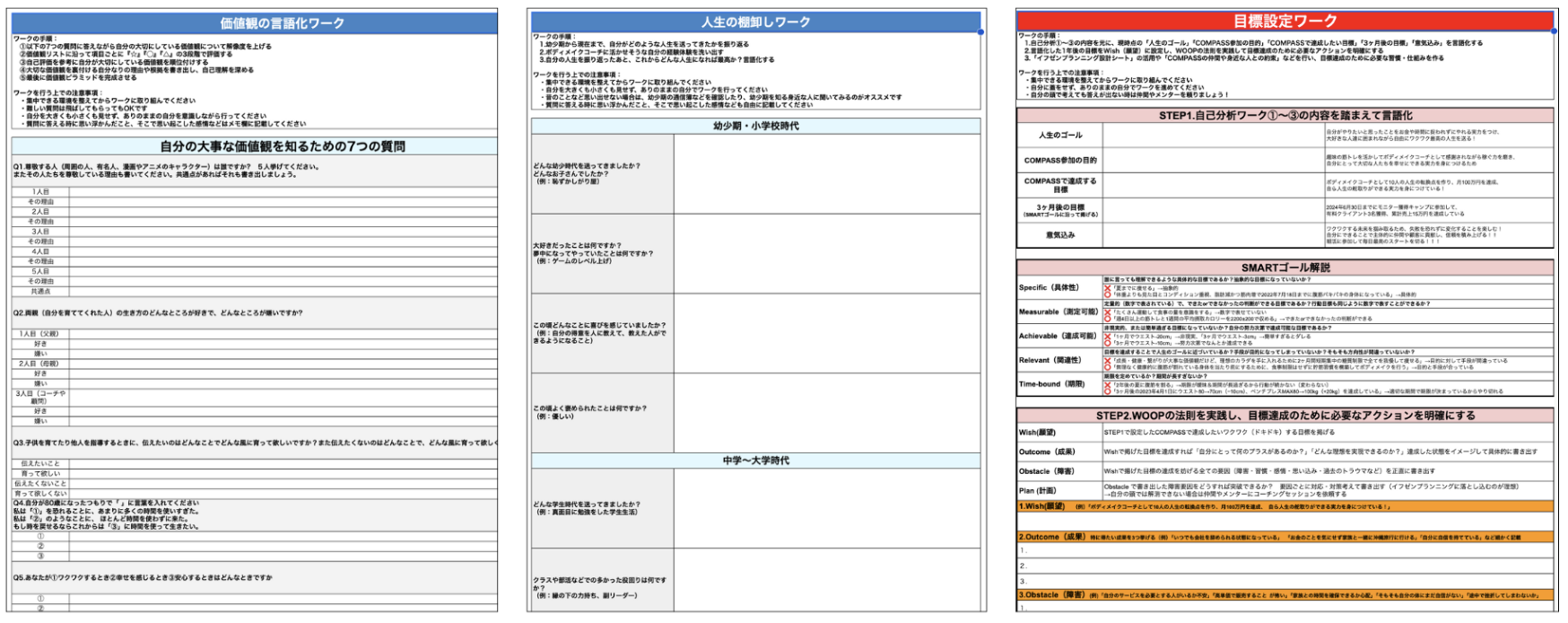

| STEP2 | 事前ワーク | 目標設定ワークなどをクライアントに実施していただく |

| STEP3 | 目標設定セッション | ボディメイクコーチングで達成する目標のすり合わせ |

| STEP4 | 各種プランの提供 | 目標を元に食事プランやトレーニングプランを作成 |

| STEP5 | コーチング開始 | プラン提供後、本格的にコーチングを開始 |

| STEP6 | クライアントサポート | ・体重や体型の状況を週単位で報告 ・進捗状況に応じてプランの調整 ・チャットでの質問対応 ・2週間ごとにZoomでのセッション実施 |

少し難しいと感じる方もいるかもしれませんが、要は、

- 目標設定とプランニング

- プラン通りのアクション実行

- 定期セッションやチャットで進捗管理と調整

という流れで進めていきます。

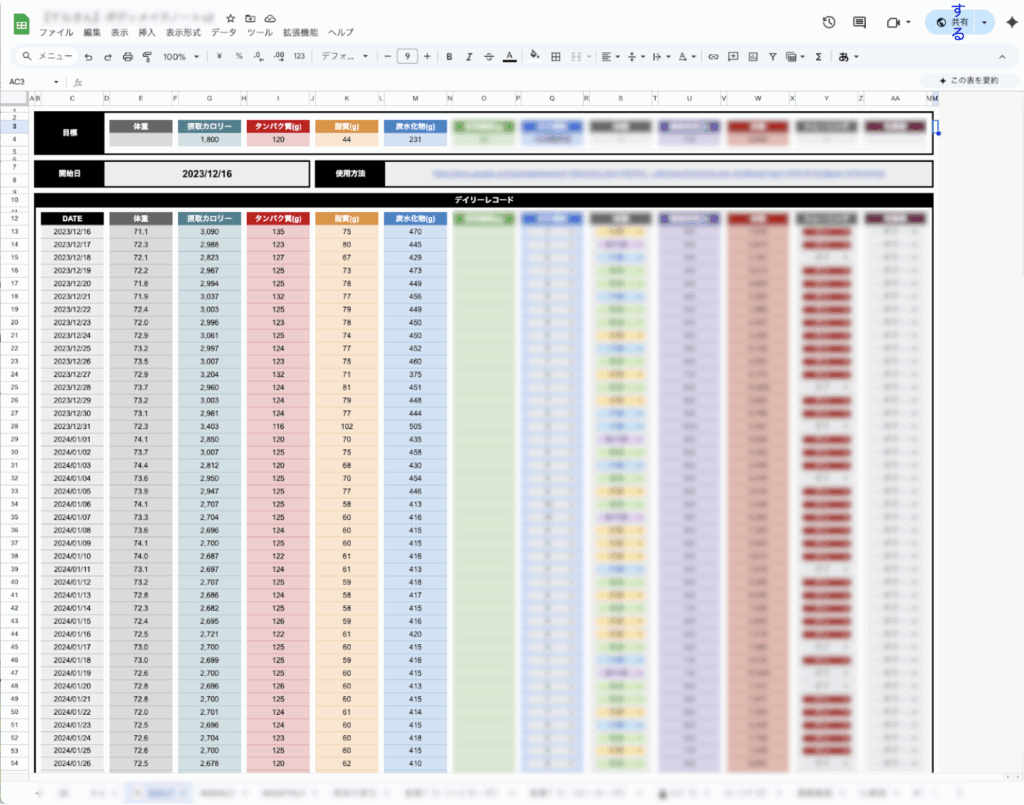

ボディメイクの進捗に関してはスプレッドシートなどで報告してもらい、進捗に応じて、食事プランやトレーニングプランの調整を行います。

COMPASSで提供しているクライアントサポートツール

目標設定や習慣化については、2週間に1度の定期セッションで行い、クライアントの目標のすり合わせや、達成のためのアクションなどを設定します。

ボディメイクとコーチングの両軸で、クライアントの「身体」と「マインド」両方の変革を起こしていきます。

サポートの4つの柱

ボディメイクで身体を変えるために必要な要素は3つあります。

- 食事(栄養管理)

- 運動(トレーニング)

- 休養(睡眠、休息)

ただし、この3つの最適解がわかっていても、すべての土台となる「マインド」が作られていないと、的確な指導をしても、顧客を成功に導くことはできません。

例えば、ダイエットにおいて、

- ジャンクフードを食べるのはよくない

- 炭酸飲料は砂糖が多く太りやすい

- 運動習慣がないと筋肉がどんどん衰える

これらのことは誰でも知っています。

でも、痩せられない人はこれらが悪いとわかっていても、ジャンクフードをドカ食いしたり、休日にコーラ片手に家でゴロゴロしてしまいます。

それが痩せない原因とわかっていながら。

しかも痩せたいと思っているのに。

つまり、方法論だけでは、人は変われないんです。

正しい方法論を実行するための「マインド」を変えなければ、悪習慣を断ち、良習慣を身につけることはできず、一時的に痩せたとしても、またすぐに元の生活に戻ってしまいます。

なので、COMPASSメソッドでは、

- 食事(栄養管理)

- 運動(トレーニング)

- 休養(睡眠、休息)

- マインド

を4つの柱として、クライアントをサポートしていきます。

食事サポート

ここからは4つの柱について、それぞれの領域を詳しく解説していきます。

まずはボディメイクの基本となる”食事”です。

アーノルドシュワルツネッガーの名言で「腹筋はキッチンで作られる」という言葉がありますが、この言葉の通り、太る痩せるを左右する一番の要因は食事です。

「食べた分、運動すれば大丈夫!」という声をよく耳にしますが、食べ過ぎを運動でカバーするのはかなり無理があります。

例えば、ポテチ1袋分を運動で消費しようとすると、8〜10kmほどはランニングしないといけません。

8〜10km走るには、時間にして1時間ほどかかります。

これらのことから、身体を変えるには、運動だけではなく、食事管理も必須になります。

では、どのように食事サポートをしていけばいいのか?

よく巷では、

- 炭水化物を摂ると太りやすい

- 夜に炭水化物を摂ると太る

- アボカドやナッツの油は良質だから積極的に摂るべき

このようなことを聞きますが、すべて間違いです。

食事管理には優先順位があります。

- カロリー収支

- 三大栄養素

- 微量栄養素/水分

- 食事回数/タイミング

- サプリメント

身体の変化への影響度が大きい要素を優先度順に並べると、このようになります。

例えば、カロリー収支ができていないのに、夜の炭水化物を控えたり、サプリメントを徹底しても、体重は落ちません。

逆にカロリー収支がしっかり管理できていれば、夜に炭水化物を食べようが、お菓子を食べようが、体重は落ちます。

つまり、土台の部分が管理できていないと、いくら上の要素を工夫したところで、身体は変わらないということです。

これは料理に例えると以下のようなイメージになります。

いくら見た目や食感がよくても、味自体がまずかったら料理として成立しないですよね。

このイメージです。

そして、食事管理は土台の2つである「カロリー収支」と「三大栄養素」、基本的にはここが管理できていれば80点の食事になります。

つまり、ここさえしっかり指導ができれば、食事サポートのレベルとしては十分で、クライアントの身体を変えることができます。

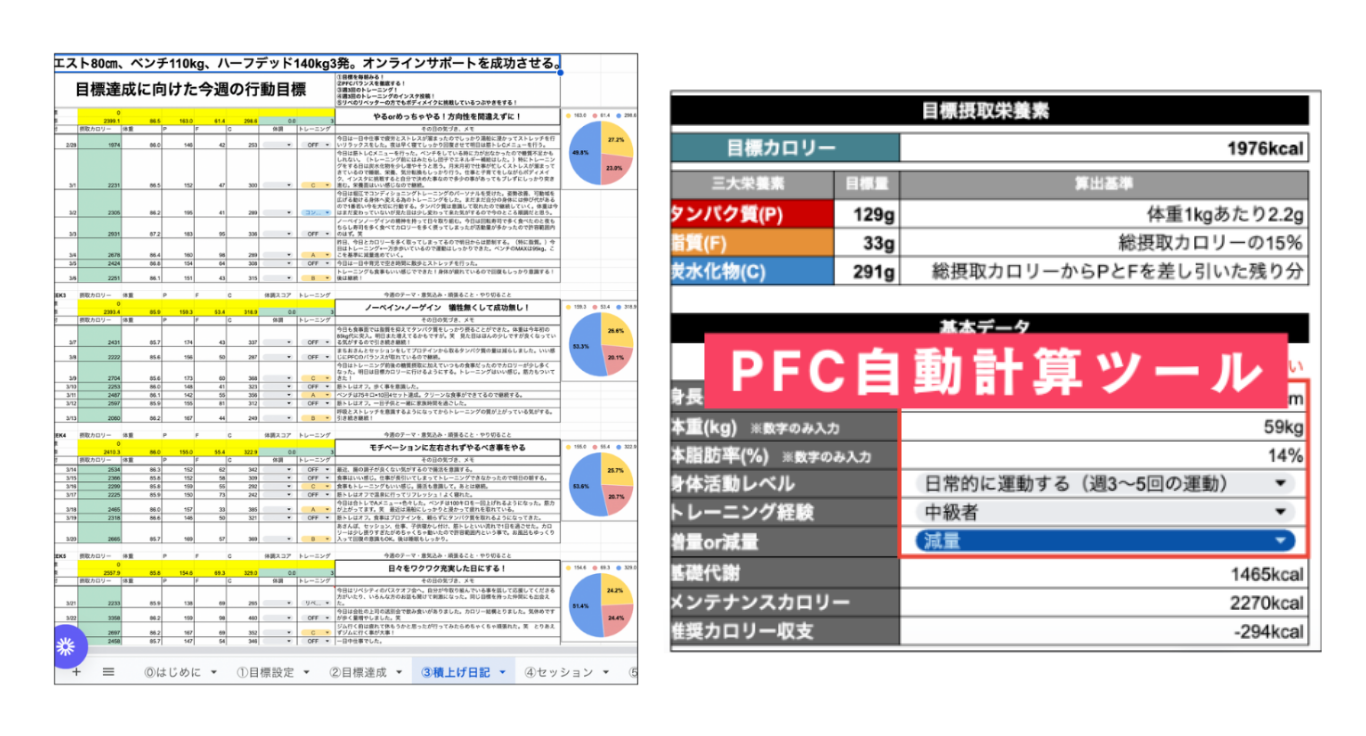

具体的な食事プランニングの流れとしては、まずは顧客のメンテナンスカロリーを把握し、そこから目標カロリーを設定します。

※メンテナンスカロリーとは

体重が維持される(増えも減りもしない)、摂取カロリーのこと。

そして、その目標カロリーの内訳となる、三大栄養素の量を設定します。

例えば、クライアントのメンテナンスカロリーが2300kcalで、痩せたいと考えている場合、目標カロリーは1800〜2000kcalほどで設定します。

そして、そのカロリーの内訳として、三大栄養素を以下のように設定します。

- タンパク質:120g

- 脂質:40g

- 炭水化物:265g

そして、この栄養素を満たせる食事メニューを作成し、クライアントに提供します。

このメニューで開始し、体重などの進捗を見ながら調整していくイメージです。

トレーニングサポート

次にトレーニングサポートについて解説していきます。

トレーニングについても、栄養管理と同様、優先順位があります。

トレーニングについては、栄養管理と異なり、それぞれの要素が複雑に絡み合って影響するため、「これだけ押さえればOK!」という要素を断言するのは難しいですが、Level3までの土台の部分を押さえていれば、必ず結果は出ます。

1つ目に大事なのは「継続すること」

どれだけハードなトレーニングでも継続しなければ、身体は変わりません。

継続するためには、まず「トレーニングを楽しむ」ということが重要になってきます。

トレーニング効果だけを優先してメニューを組んでしまうと、クライアントにとってハードなメニューになったり、キツすぎて続けられないということに陥ります。

クライアントの運動習慣やトレーニング歴などから、楽しく続けられるメニュー設計をする必要があります。

2つ目に大事なのが「筋肉の動作と刺激」

要は、正しいフォームでトレーニングを行うということです。

トレーニングフォームの参考となるマニュアルをお渡しし、それを見ながらトレーニングを行ってもらいます。

COMPASSではクライアントに共有可能なマニュアルを配布しています。

フォームに自信がなければ、トレーニングの様子を動画で撮ってもらい、その動画を見て、フォームの修正指導をしていきます。

トレーニングのフォーム指導は、オフラインでの直接指導じゃないと難しいと考える人も多いですが、そんなことはありません。

オンラインでも十分に指導できます。

海外でもオンラインでのトレーニング指導は非常にポピュラーで、一般的に行われています。

3つ目に大事なのが「量・強度・頻度」

要は、トレーニングの重量やセット数、週何回行うか?などのプランの部分です。

トレーニングの量については、初心者の方は鍛える部位につき10〜13セット/週、中級者の方は鍛える部位につき14〜20セット/週が最適とされています。

また、鍛える頻度ですが、多くの人にとって、同じ部位を週1回鍛えるより、週2回鍛えた方が良いとされています。

「継続できるか?」を念頭に置いた上で、頻度やセット数を定め、トレーニングプランを組んでいきます。

トレーニングプランを実行していく中で、フォームの精度、挙上成績の変化、心理的負担(ハードすぎないか)などを考慮しながら、プランを調整していきます。

休養サポート

次に休養サポートについてです。

食事とトレーニングが完璧でも、休養がしっかり取れていなければ、健康的にボディメイクを進めることはできません。

クライアントが健康的に理想の身体を手にいれるためにも、COMPASSメソッドでは休養面のサポートも推奨しています。

休養にも優先順位があります。

休養面で最も大事なのが、睡眠時間です。

睡眠不足になると、食欲を増進させるホルモン「グレリン」が増加し、食欲を抑制するホルモン「レプチン」が低下します。

その結果、「食べたい」という欲求が強まり、食事管理が難しくなります。

睡眠で最も大事なのは、”質”ではなく”量”です。

多くの人にとって、睡眠時間は7〜8時間ほどは必要とされています。

十分な睡眠時間を確保できているかを確認するため、COMPASSメソッドでは、睡眠時間の報告もクライアントサポートにおいて重要であることを主張しています。

夜すぐに入眠できず、睡眠時間を確保できないというクライアントに対しては、入眠をスムーズにするための方法も提案していきます。

例えば、

- 朝に散歩などで日光を浴びる(サーカディアンリズムの調整)

- 睡眠90分前の入浴(深部体温上昇による入眠潜時短縮)

- 睡眠前のスマホ閲覧禁止(交感神経優位の防止)

こういった内容を指導していきます。

ただし、これも食事管理やトレーニングと同じで、「習慣化」しないと効果を得ることはできません。

この習慣化にアプローチしていくのが、4つ目の領域である「マインド」のサポートです。

マインドサポート

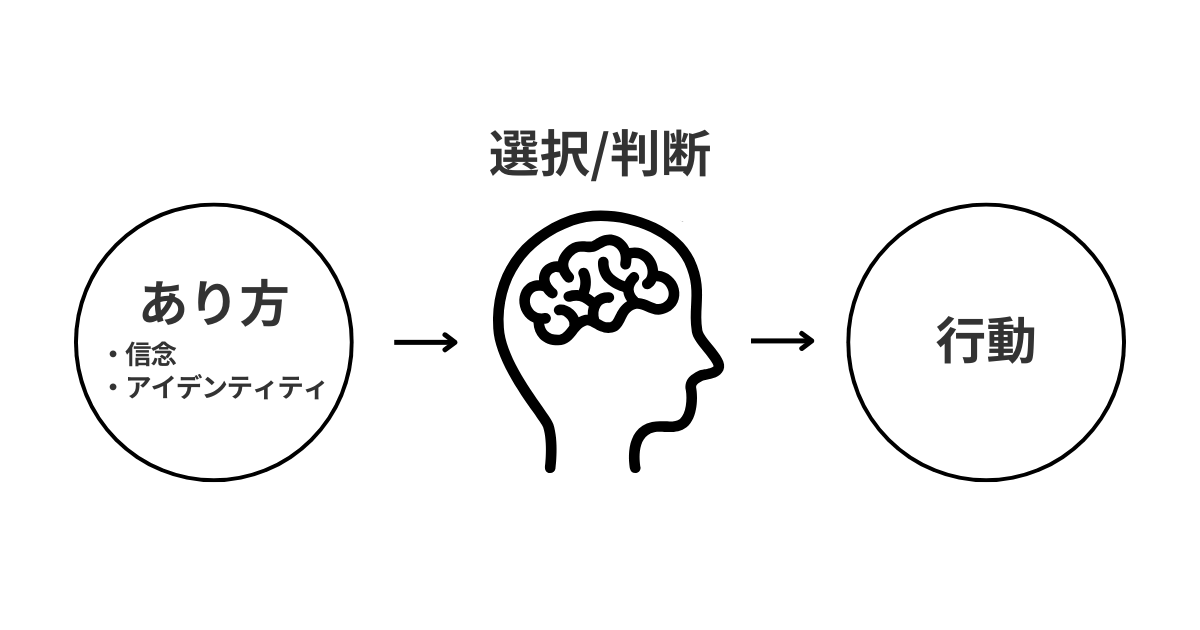

マインドサポートでは、クライアントの「あり方」の変革を目的とします。

「あり方」とは

「あり方」とは、心の持ちようや、信念、アイデンティティの部分です。

例えば、以下の場面を想像してみてください。

あなたは田舎に出張中、お腹ぺこぺこの状態で売店に立ち寄りました。

売れ残っていたのは「ドーナツ」と「サラダチキン」のみ。

その町には売店がそこしかなく、そして現金しか使えない。

手持ちは250円。どちらかしか買えない。

この場面に出くわしたとき、「自分は意識が高いハイスペックな男だ」という人と「自分は意志の弱いだらしない男だ」という人、それぞれ、どちらを買いそうですか?

もちろん、前者はサラダチキン、後者はドーナツを選びますよね。

アメリカの哲学者であるウィリアム・ジェームズの名言があります。

ウィリアム・ジェームズ_名言

- 心が変われば行動が変わる。

- 行動が変われば習慣が変わる。

- 習慣が変われば人格が変わる。

- 人格が変われば運命が変わる。

名言にもあるとおり、行動のスタート地点は「心」つまり「あり方」であり、マインドです。

では、その「あり方」を変えるにはどうすればいいか?

あり方を変えるには、「コンフォートゾーン」を変える必要があります。

コンフォートゾーンとは

コンフォートゾーンとは「安心領域」とも言われ、人がストレスや不安を感じることなく、心地よく過ごせる心理的な領域や状態のことです。

例えば、食事管理や運動の習慣がない人は、好きなものを食べて家でゴロゴロするのがコンフォートゾーンであり、食事管理やジムに行くことが苦痛になります。

逆に、ボディメイクを継続しているトレーニーは、食事管理やジムに通うことがコンフォートゾーンになっているため、好きなものを好きなだけ食べたり、ジムにいけない状況が続くとモヤモヤしてしまいます。

人の本能は「変わりたくない」。つまり現状維持です。

自然界において、「変化」には生死のリスクが伴います。

なので、基本的に、人間はこのコンフォートゾーンに留まり続けようとします。

現状を変えるには、このコンフォートゾーンを変えなければいけません。

クライアントのコンフォートゾーンを変えるには、3つのアプローチをしていきます。

- 最適な目標設定

- 目標達成計画

- 習慣化の仕組みづくり

この3つを軸にマインドのサポートを行っていきます。

①最適な目標設定

まず「①最適な目標設定」についてですが

ここから先は、個別ロードマップ作成会時にお渡しする「クライアントサポート徹底解説〜完全版〜」でご確認いただけます。